Mereka berjuang melestarikan bahasa Namblong

Vebriani Hembring (24), perempuan dari Lembah Grime Nawa, Papua, menggenggam keinginan kuat untuk terus melestarikan ...

Karena saat kami berkumpul membuat noken itu ada bahasa yang bisa kami pelajari

Jayapura, Papua (ANTARA) - Vebriani Hembring (24), perempuan dari Lembah Grime Nawa, Papua, menggenggam keinginan kuat untuk terus melestarikan kebudayaan Suku Namblong di Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura.

Sebagai generasi muda adat, anak ketiga dalam keluarga pekebun vanili dan kakao itu memahami betul bahwa merawat bahasa Namblong sama dengan menyelamatkan sukunya dari ancaman kepunahan.

"Mungkin, 2030 nanti bahasa Suku Namblong sudah tidak ada lagi. Karena jumlah penuturnya yang ada sekarang cuma 20 persen dari populasi suku kami. Itu pun mereka sudah lansia semua," kata Vebri saat bertukar obrolan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Injo Yamo, Desa Adat Benyom, RT1 RW11, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Papua, Minggu (9/2).

Injo Yamo, yang diambil dari bahasa Namblong, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti Sekolah Budaya. Digagas oleh Organisasi Gerakan Perempuan Adat (ORPA) Suku Namblong di bawah asuhan Rosita Tecuari (42).

Sekolah nonformal dengan 40 peserta didik berusia 4 hingga 15 tahun itu seakan jadi penghubung lintas zaman dan generasi untuk mewariskan ragam budaya leluhur bagi para keturunan Suku Namblong.

Misi memperkenalkan bahasa Namblong kepada generasi muda ditempuh pelajar lulusan SMA itu lewat cara unik, salah satunya dengan melibatkan para penutur dalam teknik menganyam tas tradisional Papua, noken.

Bagi Vebri, tas tradisional yang terbuat dari serat kulit kayu, daun, atau batang anggrek itu bukan sekadar wadah untuk mengangkut hasil tanam di kebun. Lewat noken, terselip ragam frasa Namblong dalam setiap proses produksi tas yang bisa ditularkan ke generasi sekarang.

"Karena saat kami berkumpul membuat noken itu ada bahasa yang bisa kami pelajari. Mulai pemilihan bahan dari tumbuh-tumbuhan di kebun sampai simpul dari ikatan noken juga punya bahasanya," katanya.

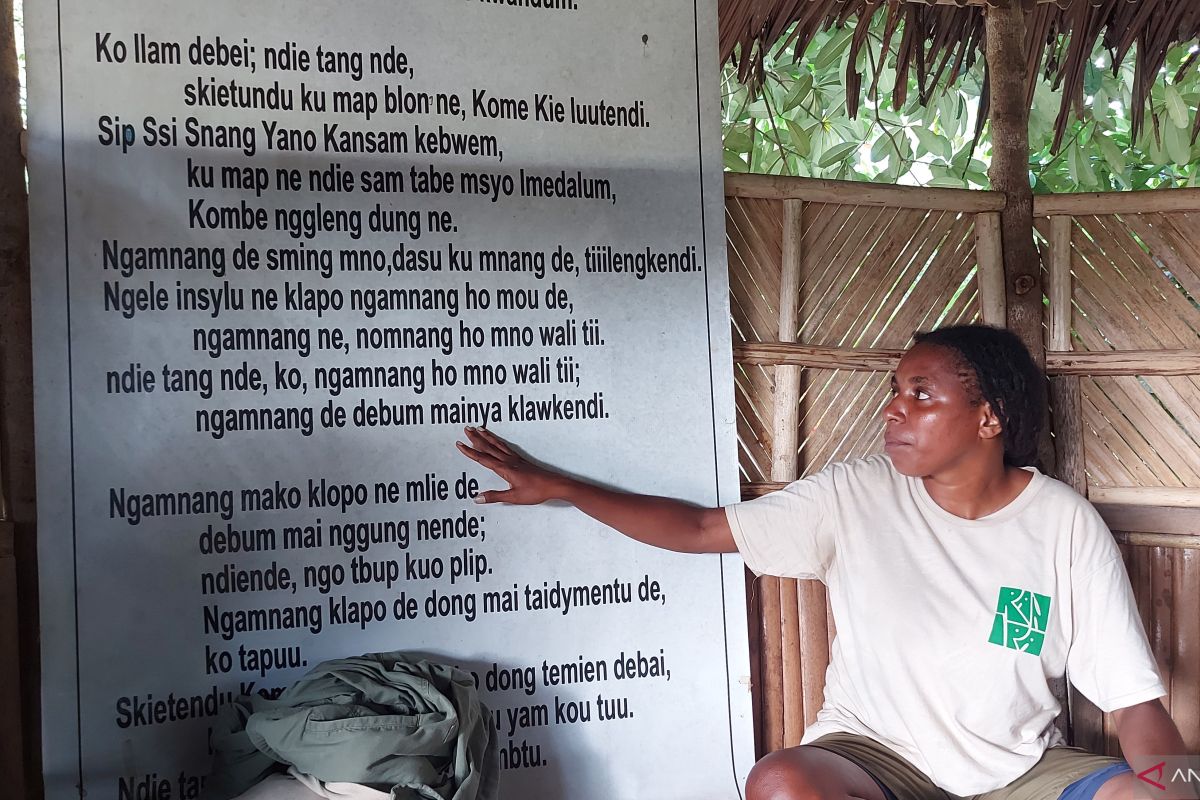

Selain lewat noken, transfer bahasa adat juga diperoleh peserta didik lewat warisan dari para penyair, seperti pada lagu berjudul "Nyanyian Burung Cendrawasih" yang dilantunkan Vebri dengan lirik berikut ini:

"Yu ngali nombe sip

Kande map ho notadetum

Nombe sup

Nombe imum pong de takwap tnag

Nombe nmbuo tasing de

O yu ngali sya pliptyatam"

Petikan syair itu mengandung arti, "Di mana tempatnya burung-burung Cendrawasi, cantik parasnya, elok rupanya, terdengar suaranya burung burung Cendrawasih".

Hilangnya para penutur

Di dalam sekolah adat Injo Yamo, di bawah naungan atap daun yang sejuk, Rosita menyambut dengan penuh kehangatan, sesekali tersenyum, sesekali mengangguk, dan menyimak dengan saksama.

Parasnya memancarkan kebijaksanaan seorang perempuan yang telah lama menjaga tradisi Namblong. Sebuah tas noken terselempang di pundaknya; biasanya berisi sirih pinang atau barang-barang pribadinya.

Dinding sekolah ini terbuat dari kayu dan anyaman bambu. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah, membentuk pola bayangan di teras panggung berukuran sekitar 5x4 meter persegi. Di tengah bangunan, sebuah pohon besar berdiri kokoh, menjulang tinggi, akarnya menghujam dalam, cabangnya menembus atap.

Di sana, Mama Rosita, begitu perempuan itu biasa disapa, bercerita tentang bahasa dan budaya Namblong yang harus tetap hidup. Setiap kata yang diucap seperti benang yang merajut kembali ingatan-ingatan lama.

Salah satunya, tentang kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) yang diterapkan di Papua dari tahun 1978 dan dicabut pada 1998. Periode itu menciptakan ketakutan yang luar biasa di tengah masyarakat, termasuk Suku Namblong.

Operasi militer yang ditujukan untuk menekan gerakan separatis itu sering kali berdampak pada sikap represif oknum aparat pada penduduk sipil, termasuk suku-suku adat.

Demi mencari selamat, kata Rosita, banyak anggota suku mulai meninggalkan bahasa asli mereka dan beralih ke bahasa Indonesia yang lebih dominan.

Anak-anak suku yang lahir dan tumbuh dalam kondisi represif lebih banyak diajarkan bahasa Indonesia sebagai strategi bertahan hidup, mengingat identitas kultural tertentu dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap negara.

"Kami di saat DOM, orang tua yang tidak bisa bahasa Indonesia dipaksakan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kalau tidak, mereka dipukul pakai popor senjata, sehingga bagaimana mungkin mereka bisa ajarkan bahasa adat kami ke anaknya," katanya.

Dominasi bahasa Indonesia dalam kebijakan asimilasi dan pendidikan memicu erosi bahasa Suku Namblong. Anak-anak suku tidak lagi diajarkan bahasa ibu mereka, sehingga generasi muda lebih fasih berbahasa Indonesia atau bahkan bahasa daerah lain dibanding bahasa mereka.

Menurut Rosita, generasi kelahiran 1980-an masih memahami bahasa Namblong, tetapi tidak bisa menggunakannya secara aktif. Memasuki era 2000-an, pengaruh bahasa asing semakin kuat di kalangan masyarakat Namblong.

Justru, semakin banyak generasi muda yang lebih mengenal bahasa Jawa dibandingkan bahasa mereka sendiri. Hal ini terjadi akibat arus transmigrasi dan interaksi sosial yang lebih luas dengan komunitas pendatang.

Keberadaan Suku Namblong di Papua semakin sulit untuk dilacak seiring dengan perkembangan wilayah dan masuknya penduduk transmigrasi. Hingga kini, belum ada data konkret mengenai jumlah pasti anggota Suku Namblong yang tersisa.

Menurut Mama Rosita, yang memahami kondisi wilayah setempat, Suku Namblong tersebar di tiga distrik yang memiliki 32 kampung. Namun, dari jumlah tersebut, 42 kampung lainnya merupakan kampung transmigrasi, sementara kampung yang masih dihuni oleh penduduk lokal semakin berkurang.

Pelestarian bahasa

Selain bahasa Namblong, kekayaan bahasa daerah di Papua terus terancam kepunahan. Berdasarkan penelitian Balai Bahasa Papua dari 2006 hingga 2019, ada empat bahasa daerah telah dinyatakan resmi punah, yaitu bahasa Tandia (Teluk Wondama), bahasa Air Matoa (Kaimana), bahasa Mapia (Kabupaten Supiori), dan bahasa Mawes (Kabupaten Sarmi).

Dari keempat bahasa yang punah tersebut, bahasa Air Matoa menjadi yang terakhir lenyap. Pada tahun 2010, penelitian menemukan hanya tersisa satu penutur terakhir yang sudah berusia lanjut.

Sementara itu, dari total 428 bahasa daerah di Papua, hanya dua bahasa yang memiliki lebih dari 1.000 penutur, yaitu bahasa Dani (Baliem/Hubula) di Papua Pegunungan dan bahasa Mee di Papua Tengah.

Balai Bahasa Papua bekerja sama dengan para penutur bahasa adat merangkum Bahasa Namblong dalam bentuk buku mata pelajaran Muatan Lokal agar peserta didik dapat mempelajari bahasa ibu mereka sejak dini.

Hal itu dibenarkan Kepala Sekolah PAUD Tab Byab Jayapura, Debora Hembring. Buku tersebut disusun sejak 2013 dengan melibatkan pakar bahasa asal Australia berdasarkan materi para penutur asli.

Buku tersebut mulai diperkenalkan kepada 20 siswanya sejak 2015. Mata pelajaran Bahasa Namblong digelar setiap Kamis jam 09.00 -10.00 WIT melalui metode pengucapan, pengendalian angka, hingga nyanyian.

Berjarak sekitar 1 kilometer dari PAUD Tab Byab, mata pelajaran Bahasa Namblong juga diajarkan kepada 82 siswa di SDN Inpres Imsar.

Judita, siswi kelas 4 sekolah itu mengaku sulit untuk merangkai kalimat bahasa Namblong dan lebih mudah untuk melafalkan Bahasa Indonesia.

Selain itu, keterbatasan buku ajar juga menjadi kendala utama dalam proses pengajaran bahasa lokal. Pemerintah daerah perlu mencetak buku dalam jumlah yang cukup dan melibatkan penutur asli agar pengajaran bahasa dapat berlangsung efektif.

Tanpa langkah konkret, lebih banyak bahasa daerah di Papua akan menyusul ke tebing kepunahan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk menjaga bahasa daerah tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo

Copyright © ANTARA 2025