Melalui bioinformatika, menciptakan Indonesia Emas 2045

"Tak kenal maka tak sayang, tak paham maka tak berkembang." Begitulah nasib ilmu di negeri ini jika hanya ...

Jakarta (ANTARA) - "Tak kenal maka tak sayang, tak paham maka tak berkembang." Begitulah nasib ilmu di negeri ini jika hanya tersimpan di menara gading.

Dunia bergerak cepat. AI meramalkan struktur protein dalam hitungan detik, petani di Jepang memanfaatkan bioinformatika untuk menghasilkan padi tahan cuaca ekstrem, dan data genetik kini lebih berharga dari emas.

Jika kita hanya menjadi penonton, maka kita akan kehilangan peluang emas di depan mata. Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi, tetapi panggilan untuk bertindak: membuka gerbang pengetahuan, membongkar sekat eksklusivitas sains, dan menjadikan bioinformatika sebagai “bahasa baru” bagi generasi mendatang.

Di tengah derasnya arus data biologis yang diproduksi setiap detik, mulai dari sekuens genom virus, hingga peta ekspresi gen kanker, dunia sedang menyaksikan revolusi diam-diam. Revolusi ini tidak hanya mengubah cara ilmuwan bekerja, tetapi juga membuka pintu bagi generasi muda untuk menjadi penjelajah di rimba raya informasi kehidupan.

Di sinilah bioinformatika hadir sebagai kompas, sekaligus pedang, untuk menaklukkan kompleksitas era digital dan metaverse.

Indonesia, dengan bonus demografi dan kekayaan biodiversitasnya, ibarat berlian yang hampir berkilau. Namun, di era di mana data adalah mata uang baru, kita membutuhkan lebih dari sekadar laboratorium konvensional.

Kita perlu membangun pola pikir bahwa memahami DNA bukan lagi monopoli profesor berbaju lab, melainkan keterampilan yang bisa dikuasai siswa SMA di semua pelosok Nusantara,asal ada kemauan dan akses yang merata.

AI dan machine learning

Bayangkan, seorang guru biologi di Mamuju membuka laptopnya dan menunjukkan kepada siswa bagaimana algoritma akal imitasi (AI) memprediksi struktur protein SARS-CoV-2. Di layar, model 3D berputar-putar, sementara siswa berdiskusi: Kalau virus bisa bermutasi, bisakah AI membantu kita merancang vaksin lebih cepat?

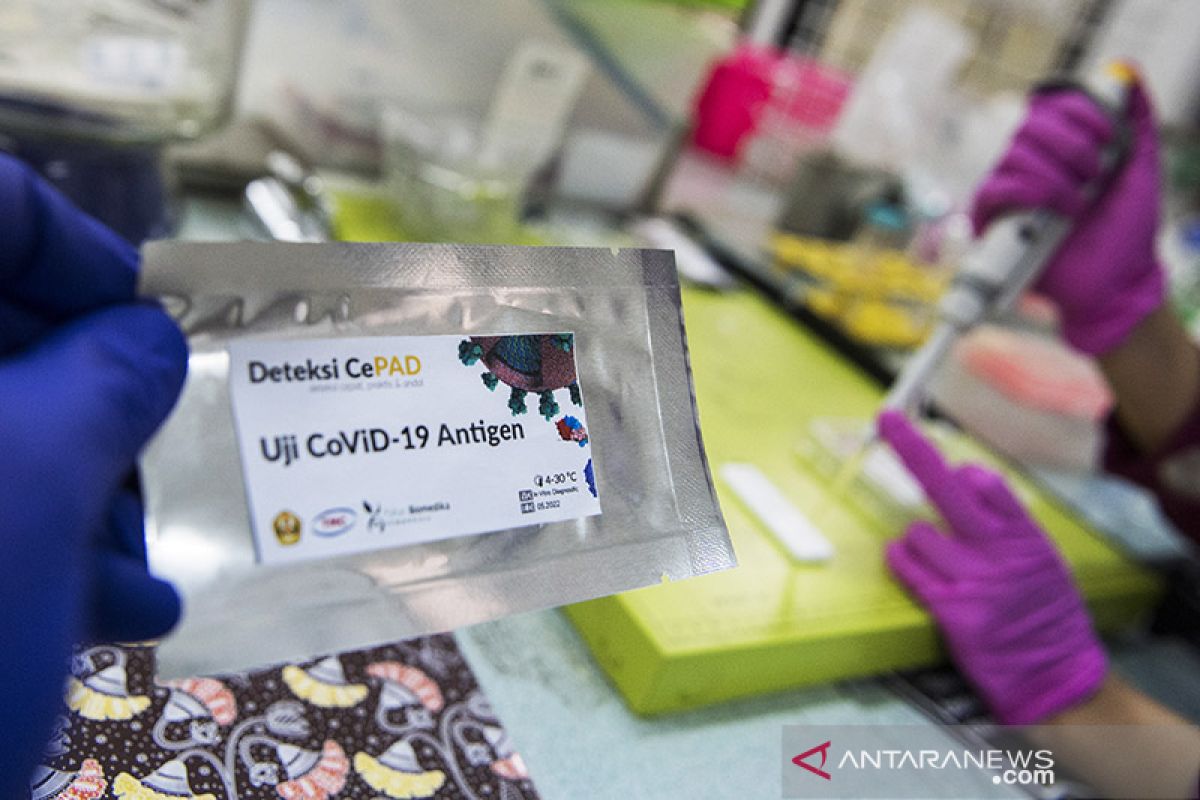

Ini bukan adegan fiksi ilmiah. AlphaFold, sistem AI yang dikembangkan oleh DeepMind, telah memprediksi struktur lebih dari 200 juta protein hingga tahun 2022. Akselerasi itu mampu dilakukan berkat rida Illahi, kecanggihan bioteknologi, dan kolaborasi para pakar bioinformatika. Di tangan guru-dosen kreatif, alat tersebut bisa dijadikan studi kasus bagaimana biologi molekuler dan teknologi saling merangkul.

Machine learning, saudara kandung AI, bahkan lebih demokratis. Dengan dataset sekuens DNA tanaman padi lokal yang diunggah ke platform open-source, siswa di Boyolali bisa melatih model untuk memprediksi gen tahan kekeringan. Ini bukan hanya pelajaran coding, tetapi cara mengajarkan bahwa solusi krisis pangan bisa dimulai dari gawai di saku celana.

Bagaimana dengan masalah klasik bioinformatika, seperti komputer sekolah lambat, software mahal? Ini pun sudah terjawab dengan adanya komputasi awan. Google Cloud dan AWS menyediakan server virtual yang bisa diakses lewat browser.

Boleh jadi ada seorang siswa di Nabire, Papua, tanpa harus membeli komputer canggih, mahir menganalisis genom bakteri termofilik dari sumber air panas Papua, misalnya sumber Air Panas Mosso, Sungai Air Panas di Pulau Roswar, Pemandian Air Panas Klayili, Air Panas War Aremi, kolam air panas di kampung Mayuberi Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak.

Menariknya, komputasi awan bukan sekadar alat teknis. Ini adalah filosofi kolaborasi. Saat siswa Jakarta menganotasi gen penyebab stunting, data mereka bisa langsung diakses oleh peneliti di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Cenderawasih Papua, Universitas Hasanuddin Makassar, atau Universitas Brawijaya Malang. Batas antara akademisi dan pelajar SMA pun mengabur, sebuah demokratisasi sains yang langka di era silam.

Harta karun

Perkiraan nilai pasar genomik global pada tahun 2023 bervariasi. Menurut Straits Research, pasar sequencing genom diperkirakan bernilai USD 41,92 miliar pada tahun 2023 dan diproyeksikan mencapai USD 101,23 miliar pada tahun 2032. Namun, siapa pemilik sah data DNA kita? Di sinilah blockchain, teknologi di balik Bitcoin, menawarkan solusi. Dengan sistem ledger terdesentralisasi, setiap akses ke data genetik direkam secara transparan.

Untuk siswa, ini bisa menjadi bahan debat etika: Haruskah perusahaan asing membayar jika menggunakan data genetik Suku Baduy untuk riset obat? Pertanyaan ini mengajarkan bahwa bioinformatika bukan hanya soal kode program, tetapi juga kesadaran akan kedaulatan data.

Sawah data

Tantangan terbesar bukanlah teknologi, melainkan mentalitas alias pola pikir. Mengapa pelajaran biologi masih berkutat pada menghafal nama enzim, alih-alih menganalisis data mutasi gen? Saat ujian nasional menanyakan struktur mitokondria, dunia nyata justru membutuhkan anak muda yang paham cara mining data kanker dari database NCBI.

Solusinya? Integrasi horizontal. Guru TIK bisa mengajar Python dasar sambil mengenal FASTA format. Guru biologi mengubah praktikum mikroskop menjadi proyek genome annotation. Di Bali, SMAN 1 Denpasar sudah mulai uji coba: siswa analisis genom jamu tradisional menggunakan platform web-based. Hasilnya? Tiga siswa menemukan senyawa antibakteri baru dalam kunyit, langsung dipublikasikan di jurnal internasional.

Bioinformatika bukan sekadar alat. Ia adalah bahasa baru peradaban. Di tangan sekitar 65 juta pelajar Indonesia, bahasa ini bisa menjadi mantra untuk membuka peti harta karun biodiversitas.

Tapi semua dimulai dari langkah kecil. Pertama, pelatihan guru dan dosen sebagai agen perubahan. Program sertifikasi bioinformatika untuk 10.000 guru dan dosen melalui hybrid learning.

Kedua, pengadaan Bioinformatics Kit untuk sekolah, pondok pesantren, kampus (PTN dan PTS). Raspberry Pi yang sudah terinstal tools analisis dasar, didukung pendanaannya oleh Kemendiktisaintek, Kemdndikdasmen, dan Kemenkes.

Ketiga, kompetisi nasional analisis genom. Ajang tahunan yang menggabungkan biologi, coding, dan storytelling data. Keempat, kolaborasi multiheliks. Akademisi (termasuk pelajar, mahasiswa, santri, ustadz, guru, dosen), ilmuwan, pelaku/praktisi bisnis, komunitas, media, pemerintah, penegak hukum, pengambil kebijakan, ulama, masyarakat duduk bersama merancang kurikulum agile nan futuristik, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai UUD 1945, Pancasila, agama, moral, etika, dan kearifan lokal.

Di tahun 2045, ketika Indonesia genap berusia seabad, bayangkan jika tiap provinsi punya bioinformatics hub, tempat anak-anak desa berbincang tentang CRISPR-Cas9 sambil menunggui kebun kopi. Saat itulah kita baru bisa berkata, "Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya, merdeka mengolah data, merdeka mencipta pengetahuan".

*) Dokter Dito Anurogo MSc, PhD, alumnus IPCTRM College of Medicine Taipei Medical University Taiwan, dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar Indonesia, peneliti Institut Molekul Indonesia, pengurus Masyarakat Bioinformatika dan Biodiversitas Indonesia (MABBI)

Copyright © ANTARA 2025